人と伴に地域と共に52年、信頼と安心の家づくり アカイ工務店

アカイ工務店ニュースへ戻る

NO1 成年後見制度

身寄りのない一人暮らしの老後、認知症になった後の財産管理、知的障害のある子供の将来

・・・等、自分の力ではどうしようもない状態になったとき、頼れるのが「成年後見制度」です。

1. 成年後見制度とは

判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりする

ことがないように、法律面や生活面で支援する制度です。

具体的には、本人の希望を尊重し(自己決定の尊重)、生活状況、体力や精神状態などを

配慮して(身上配慮義務)本人にとってもっとも良い方法を選んで行うことになります。

この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあり、成年後見人等に同意権、取消権

代理権が事務の範囲に応じて与えられます。判断能力が衰える前には「任意後見制度」、

判断能力が衰えた後は「法定後見制度」が利用できます。

この青年後見制度は、成年後見登録規制度を設けており、成年後見人の権限や法定後見

制度や任意後見契約の内容などが登記されます。この登記情報を知ることで、判断能力の

衰えた方とも安全に取引ができます。

「任意後見人制度」は以前に取り上げましたので、今回は「法定後見人制度」について

解説します。

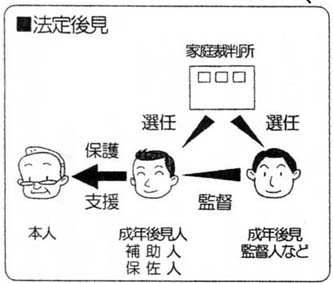

2. 法定後見制度の概要

判断能力が不十分な方を保護の対象とする制度です。家庭裁判所は申立人の申し立てに

より、類型、支援内容等を決定し、適切な保護者(補助人、保佐人、成年後見人)を選びます。

選らばれた保護者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りの御手伝いをします。

判断能力の不十分さの程度に応じ、補助・補佐・成年後見の3つの類型が用意されています。

3. 法定後見の3類型

① 補助

軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分である者が対象者となります。イメージ

としては、重要な財産取引について、自分でできるかもしれないものの、実際にできるか

どうか危惧があるので、誰かに代わってやってもらったほうがよい程度の者とされています。

判断能力の判定方法は、意思の診断結果、その他適当な者の意見によるとされ、原則と

して鑑定までは不要とされています。

本人が民法に定めた一定の行為のうちの特定の行為(本人等の申し立てにより家庭裁

判所が個別に審判で決定したもの)をするときは、補助人の同意が必要になり、同意を得ず

に本人がした行為は、本人又は補助人が取り消すことができます。

家庭裁判所は、必要に応じて、補助人に代理権も与えます。

② 保佐

判断能力が著しく不十分な者を対象者とします。イメージとしては、日常的に必要な買い

物程度は単独でできるが、不動産の売買・金銭貸借など、重要な財産的法律行為は自分で

できないという程度の者とされています。

判断能力の判定方法は、原則として鑑定によります。

本人が民法に定めた一定の行為をするときは、保佐人の同意が必要となり、同意を得ずに

本人がした行為は、本人又は保佐人が取り消すことができます。家庭裁判所は、必要に応

じて、保佐人に代理権も与えます。

③ 成年後見

判断能力を欠く常況にある者が対象者となります。イメージとしては、日常的に必要な

買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者とされます。

判断能力の判定方法は、原則として鑑定によります。

本人がした行為は、本人又は後見人が取り消すことができます。

後見人には代理権があります。

①②③、すべての場合において、日常生活に関する行為は取り消すことができません。

これは、本人の自己決定権を重視しているためです

高齢化と小子化が日本の特徴です。

将来、老後、認知症に自分が陥る可能性もなくはありません。

そのような場合に、本人のために、生活面で本人を支援する

制度が任意後見制度であり、法廷後見制度です。

ご一緒に勉強しましょう。 友弘